Inhaltsverzeichnis

Aktualisiert von Anne am 15. April 2025

Veröffentlicht von Anne am 15. April 2025

Zusammenfassung

- Antimon ist ein seltenes Halbmetall und kommt meist in Form von Verbindungen vor

- Es dient vor allem als Legierungszusatz und Flammschutzmittel

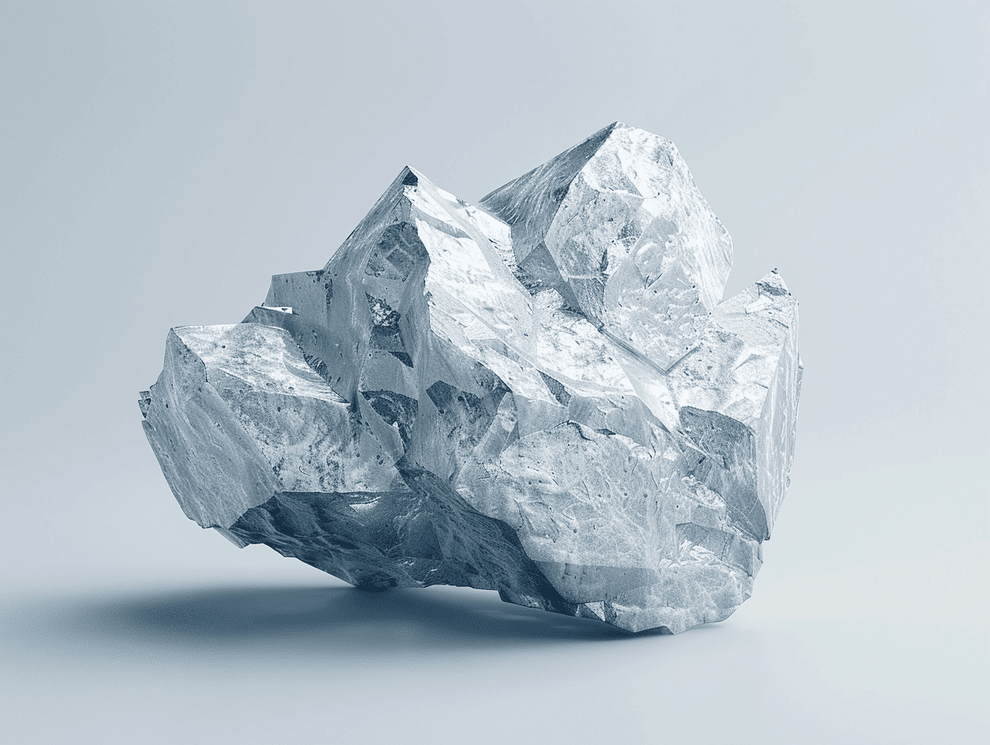

- Reines Antimon glänzt silbrig und ist spröde

Antimon – Herkunft & Geschichte

Menschen nutzen Antimon bereits seit der Antike. Vor über 4.000 Jahren verarbeiteten Kulturen im Nahen Osten das Mineral Stibnit (Antimonsulfid) zu Kosmetika – darunter das schwarze Augen-Make-up Kohl, das vor allem im alten Ägypten beliebt war.

Im Römischen Reich, im Mittelalter und in der arabischen Welt fand Antimon auch medizinische und alchemistische Verwendung. Im 15. Jahrhundert widmete sich der Benediktinermönch Basilius Valentinus intensiv dem Antimon und beschrieb dessen Eigenschaften in seinen alchemistischen Aufzeichnungen.

Die Herkunft des Namens ist nicht eindeutig geklärt. Wahrscheinlich geht der Begriff auf das arabische al-ithmid zurück, eine Bezeichnung für Antimonsulfid. Daraus entwickelte sich über das mittellateinische antimonium der heutige Name.

Die moderne Chemie ordnete Antimon im 18. Jahrhundert als Element ein. Seit dem 19. Jahrhundert spielt es in der Industrie eine Rolle – vor allem in Bleiakkumulatoren, Drucktypen oder Lötzinn.

Welche Eigenschaften hat Antimon?

Antimon ist ein chemisches Element mit dem Kürzel “Sb” (lateinisch Stibium) und der Ordnungszahl 51. Es zählt zu den Halbmetallen und verbindet Eigenschaften von Metallen und Nichtmetallen. In der Natur tritt Antimon selten in reiner Form auf, meist als Sulfidverbindung wie Stibnit (Sb₂S₃).

Reines Antimon ist silbrig glänzend, aber spröde. Es lässt sich schwer verformen, dafür aber gut zerkleinern. Technisch bedeutsam ist es vor allem als Zusatzstoff in Legierungen, wo es die Härte und Festigkeit anderer Metalle verbessert.

Wie wird Antimon gewonnen?

Bergbauunternehmen fördern Antimon in erster Linie aus dem Mineral Stibnit. Nach dem Abbau zerkleinern und erhitzen sie das Erz, um das Element durch Reduktion herauszulösen. Die größten Antimon-produzierenden Länder sind China, Russland und Bolivien.

In Europa erfolgt kaum noch eine direkte Förderung. Stattdessen recyceln Betriebe Antimon aus Elektronikschrott, Batterien oder Altmetall.

Wo kommt Antimon zum Einsatz?

Einsatz und Verwendung

Antimon ist ein gefragter Zusatzstoff in der Industrie, weil es sowohl mechanische als auch brandschutztechnische Anforderungen erfüllt. Häufig findest du es in folgenden Anwendungen:

Legierungen: Antimon steckt oft in Autobatterien, Kabelummantelungen, Lötzinn oder Druckplatten.

Flammschutzmittel: Hersteller nutzen Antimon als Flammschutzmittel zum Beispiel in Kunststoffen für Elektrogeräte, Fahrzeugbau oder Textilien.

Halbleitertechnik: Reines Antimon findet in der Mikroelektronik Gebrauch – etwa in Dioden, Transistoren oder Infrarotsensoren.

Glas- und Keramikherstellung: Antimonverbindungen helfen dabei, Glas zu entfärben und Blasenbildung zu verhindern. So entsteht ein gleichmäßigeres und klareres Endprodukt.

Vorteile (Liste)

Vorteile

- Härtezuwachs: Antimon macht weiche Metalle wie Blei deutlich härter – ideal für Batterien, Lote und Druckplatten.

- Flammschutzwirkung: In Verbindung mit halogenhaltigen Stoffen hemmt Antimon die Ausbreitung von Flammen – perfekt für Kunststoffe in Elektrogeräten und Textilien.

- Thermisch stabil: Antimon hält auch hohen Temperaturen stand.

- Vielseitig einsetzbar: Ob Metallurgie, Chemie, Halbleiter oder Glas – Antimon kommt in vielen Industriebereichen zum Einsatz.

- Recycelbar: Du kannst Antimon aus Altmaterialien zurückgewinnen und erneut verwenden – ohne spürbaren Qualitätsverlust.

Nachteile (Liste)

Nachteile

- Gesundheitsrisiko: Einige Antimonverbindungen wirken giftig – besonders als Staub oder Dampf beim Erhitzen oder Verarbeiten.

- Umweltbelastung: Der Abbau und die industrielle Nutzung können Boden und Wasser belasten, wenn keine Schutzmaßnahmen greifen.

- Spröde Beschaffenheit: Reines Antimon ist wenig dehnbar und bricht leicht – für mechanische Beanspruchung nicht geeignet.

- Knappe Vorkommen: Antimon zählt zu den kritischen Rohstoffen mit eingeschränkter globaler Verfügbarkeit.

Antimon im Alltag: Risiko oder kein Problem?

Im Alltag begegnet dir Antimon fast ausschließlich in minimalen Mengen. Einige Antimonverbindungen, vor allem Antimontrioxid (Sb₂O₃), gelten jedoch als gesundheitsschädlich, insbesondere in Form von Staub oder Dampf.

Bei beruflichem Kontakt – etwa in der Kunststoff- oder Metallverarbeitung – können Atemwege, Haut und Augen gereizt werden. Langfristige Belastung steht im Verdacht, krebserregend zu wirken. Deshalb gelten in der EU strenge Grenzwerte am Arbeitsplatz, und Betriebe müssen Schutzmaßnahmen einhalten.

Für Verbraucher sind die Risiken gering. In Produkten wie Textilien, Elektronik oder Verpackungen kommen nur stark reglementierte Mengen von Antimonverbindungen zum Einsatz. Hersteller müssen dabei gesetzliche Vorgaben wie die REACH-Verordnung der ECHA beachten.

Tipp

Antimon kommt manchmal in alten Legierungen, Farben oder Keramiken vor. Wenn du antike Gegenstände sammelst oder restaurierst, solltest du beim Umgang mit Antimonverbindungen vorsichtig sein. Weitere Infos findest du bei der ECHA oder dem Umweltbundesamt.

FAQ

Antimon tritt in der Natur als Bestandteil bestimmter Erze auf, vor allem in Form des Minerals Stibnit. Die Industrie verarbeitet es weiter zu reinen Metallen oder Verbindungen.

Ja, als Flammschutzmittel. Der Anteil ist aber so gering, dass laut aktuellen Erkenntnissen kein gesundheitliches Risiko besteht – besonders bei geprüften Produkten.

Achte auf Prüfsiegel wie OEKO-TEX® oder GOTS. Sie zeigen, dass Produkte gesundheitlich unbedenklich sind – auch in Bezug auf Antimonrückstände.